Stationen

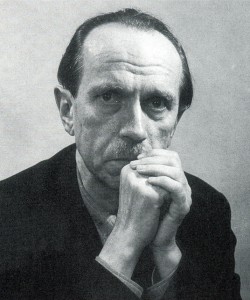

Geboren am 6. Januar 1922 in Neustettin. Vater Volksschulrektor, ein Bruder (Helmut Maletzke, Maler), evangelisch. Aufgewachsen in Kolberg an der Ostsee. 1939 Notabitur, freiwillige Einberufung im Dezember. 1942 schwere Verwundung an der Ostfront, Genesungsurlaub als Student an der Technischen Hochschule Danzig. 1945 Studium in Hamburg (Psychologie, Germanistik, Philosophie). 1949 Diplom (Der Rundfunk in der Hörwelt des heutigen Menschen). 1950 Promotion (Der Rundfunk in der Erlebniswelt des heutigen Menschen, Doktorvater: Hans Wenke). Assistent am Psychologischen Institut der Universität Hamburg. 1952 Referent am Hans-Bredow-Institut für Rundfunk und Fernsehen an der Universität Hamburg (bis 1964). Eintritt in die SPD. 1959 Fernsehen im Leben der heutigen Jugend. 1961 Forschungsaufenthalt an der University of Southern California in Los Angeles (drei Monate). 1963 Psychologie der Massenkommunikation. 1964 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Berlin (bis 1969). 1965 bis 1969 Lehrbeauftragter für Publizistik an der Freien Universität Berlin. 1969 Wissenschaftszentrum Berlin, 1972 Asian Mass Communication and Information Centre in Singapur (bis 1976). 1978 Medienreferent beim Süddeutschen Rundfunk (bis 1987). 1983 Honorarprofessor an der Universität Hohenheim, 1991 Gastprofessor an der Universität Leipzig und Mitglied der Gründungskommission (bis 1994). Gestorben am 6. Dezember 2010.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit?

Es war eine schöne Kindheit und Jugend. An der Ostsee gab es einen weißen Sandstrand. Wir waren von Anfang Mai bis Ende September jeden Tag an der See. Kolbergs Stadtbild wurde von Soldaten geprägt. Wir haben gegenüber den Juden keine Position bezogen. Es gab viele jüdische Ärzte mit einem außerordentlich guten Ruf. Als der Stürmer mit Hetzattacken anfing, haben wir nicht hingeschaut. In meiner Klasse war ein Jude, der eines Tages nicht mehr kam. Es kümmerte uns nicht. In Kolberg zogen ständig Familien zu und weg.

Ihr Vater ist früh gestorben. Sind ganz bestimmte Erinnerungen an ihn in Ihrem Gedächtnis geblieben?

Unser Vater war sehr begabt, humorvoll und geistreich. Er hat komponiert und viele Gedichte geschrieben – aus Kindheitsperspektive ein toller Mann. Er war Rektor und hochgeschätzt. Wir hatten nach seinem Tod mit den Lehrern der Schule viel Kontakt. Als mein Vater starb, hinterließ er einen großen Bücherbestand. Ich bin das erste Mal mit Friedrich Nietzsche und anderen Autoren in Kontakt gekommen. Besonders Morgenstern hat mich beeindruckt. Insofern hat mich mein Vater durch die Bücher sehr geprägt.

Wie ist Ihre Familie mit dem frühen Tod des Vaters zurechtgekommen?

Ich habe eine schemenhafte Erinnerung an meinen Vater. Unsere Mutter war verstört. Dennoch hatten wir eine wunderschöne Kindheit und Jugend.

War Ihre Mutter nach dem Tod strenger?

Wie man Kinder erziehen sollte, ist eine aktuelle Frage. In der NS-Zeit erzog uns die Rassenlehre sehr streng. Nach dem Krieg kam die Laissez-faire-Erziehung. Meine Mutter hat uns bürgerlich erzogen. Sie war gutmütig und hat sehr viel Wert auf Harmonie gelegt. Für uns fühlte sie sich verantwortlich. Man versuchte, unnötigen Streit zu vermeiden und möglichst glatt und freundlich durchs Leben zu kommen. Das ist nicht immer das Richtige.

Waren Ihre Eltern religiös?

Meine Mutter war sehr religiös. Sie kam aus einer Berliner Handwerksfamilie. Es gehörte zum Lebensstil dazu. Sie war zur Hitler-Zeit oft im Zwiespalt. Auf der einen Seite war sie Adolf Hitler nicht abgeneigt. Auf der anderen lehnte sie das Einsperren von Pastoren ab, die Falsches über Hitler sagten. Das hat sich bis zum Kriegsende gehalten. Mein Bruder und ich waren nicht kirchlich erzogen. Wir sind zum Kindergottesdienst gegangen, wurden konfirmiert. Man nahm die Sache nicht wichtig. Unsere Mutter ging in die Kirche und wir nicht.

Sind Sie heute selbst Anhänger einer bestimmten Glaubensrichtung?

Durch sehr intensive Beschäftigung mit Johann Wolfgang von Goethe bin ich zum Pantheismus gekommen. Dieser ist nicht durch eine personifizierte Gottheit geprägt. Vielmehr durch eine alles durchwirkende, unheimliche und uns unbekannte Kraft. Den Pantheismus gibt es schon lange. Eine beruhigende Weltansicht. Das menschliche Bewusstsein ist an den Körper gebunden. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Allerdings Angst vor dem Sterben. Das kann mit dem Krieg zusammenhängen.

Warum haben Sie in Ihrer Schulzeit das Abitur nicht machen können?

Wir mussten vor dem Abitur zur Wehrmacht. Ich war in der obersten Klasse, als mein Bruder und ich zum Wehrbezirkskommando gegangen sind. Wir wollten Soldaten werden. Es hatte sich eingebürgert, direkt nach der Schule Kriegsdienst zu machen. Freiwillig gemeldet, konnten wir die Waffengattung wählen. Wir wollten nicht zur Infanterie. Unser neu eingerichtetes Gymnasium wurde zu Kriegsbeginn als Lazarett eingerichtet. Als Soldaten gebraucht wurden, wurde ich eingezogen. Wir erhielten ein Abgangszeugnis mit Reifevermerk – kein richtiges Abiturzeugnis. Dank meines Studiums in Danzig wurde ich später als einer der ersten Studenten in Hamburg zugelassen.

Wie haben Sie den Zweiten Weltkrieg miterlebt?

Ich war sehr jung. Die zwölf Jahre mit Hitler habe ich sehr intensiv miterlebt. Viele Bürger haben von den verheerenden Ausmaßen nichts gehört. Es wurde versucht, alles zu verschleiern. Ich kümmerte mich nicht darum, dass vor Danzig ein Konzentrationslager war. Das war eine allgemeine Haltung. Zu Anfang waren alle von Hitler und der neuen Zeit begeistert. In der Weimarer Republik war viel schiefgelaufen. Das deutsche Volk wurde nicht zusammengebracht. Mit dem Börsenkrach 1929 gab es sechs Millionen Arbeitslose. Es war großartig, als die Arbeitslosenzahl heruntergedrückt wurde. Die Wirtschaft lief. Autobahnen wurden gebaut. Ich war in der Hitlerjugend. Wir waren deutschnational erzogen. In der Schule gab es einen jungen, evangelischen Pfarrer, der eine Jugendgruppe aufgemacht hatte. Diese wurde in die Hitlerjugend eingegliedert. Ich hatte Glück, in der Führerordnung nichts geworden zu sein. Die Positionen wurden von anderen besetzt. Wenn man studieren wollte, musste man in die Hitlerjugend. Sie hatte einen großen Vorteil: die Teilnahme an einem Zeltlager oder an einer Reise. Ich bin durch ganz Deutschland gekommen. Der Hitlerjugend-Dienst enthielt eine vormilitärische Ausbildung. Man war vor dem Abitur vom Dienst befreit. Als Soldat wurde man von der Mitgliederliste gestrichen. Die deutsche Armee hat sich aus der Politik herausgehalten. Die Folge waren Spannungen zwischen Hitler und den Offizieren.

Welche Position hatten Sie im Krieg?

Ich bin 1939 Soldat geworden. Ich war im Westfeldzug im Einsatz – meist in der zweiten Reihe. Ich habe viel Elend und Tote gesehen. Ich wurde Gefreiter, Unteroffizier, Feldwebel, Leutnant. Das alles lief überdurchschnittlich schnell. Mir hat das nichts ausgemacht. Ich war sportlich und jung.

War Ihnen bewusst, wofür Sie gekämpft haben?

Ich habe wenig mitbekommen. Jeder war unzufrieden mit dem Versailler Vertrag. Hitler hat das in seinen Reden ausgenutzt. Wir hatten das Gefühl, er wollte Gerechtigkeit. Die Kehrtwende war Stalingrad. Wir konnten den Krieg nicht gewinnen. Das Zutrauen zum System war weg.

Was haben Sie von der Judenvernichtung mitbekommen?

Nichts. Wir haben nicht hingeschaut und nachgedacht. Man hatte an der Front keine Lust dazu. Man wusste nur, einiges Schlimmes war passiert.

Wie haben Sie als Soldat den Krieg wahrgenommen?

Ich war dreimal verletzt: starke Lähmungen am Arm und Verbrennungen am Oberschenkel. Ein brennendes Verkleidungsstück fiel auf mich. Ich war verschüttet – wenn auch nur für eine halbe Stunde. Ich hatte Angstzustände, war bewusstlos. Meine Kollegen haben mich ausgegraben. Die psychischen Folgen verfolgten mich mein Leben lang. Soldat sein war bequem. Man brauchte sich um nichts kümmern, alles wurde vorgesetzt. Es gibt Menschen, die sich in einer Diktatur wohlfühlen. Man lebt nicht schlecht. Das ist die große Gefahr. In Preußen dachte man nationalistisch, nicht nationalsozialistisch. Das Deutsche Reich war das Beste. Nach der Weimarer Zeit sehnte man sich nach einer starken, rigorosen Führung. Der geeignete Verführer kam. Hitler hätte ohne diese Voraussetzungen keine Macht gehabt.

Wie haben Sie die unmittelbare Nachkriegszeit in Erinnerung?

Ich habe viele Remigranten kennengelernt. Mein damaliger Psychologieprofessor Curt Bondy war Jude. Ich kannte Leo und Richard Löwenthal, Theodor Adorno und viele andere persönlich. Mit ihnen bin ich gut zurechtgekommen. Die Juden, die nach Deutschland zurückkamen, hatten eine eigene Mentalität. Sie waren aufgeschlossen und bereit, in die neue Gesellschaft hineinzukommen. Adorno hat mich gefördert. Er hat mir den ersten Aufenthalt in den USA finanziert.

Hat sich Ihre politische Einstellung durch den Krieg geändert? Wenn ja, wie?

Ich habe meine zweite Frau während der Hörerforschung beim NWDR kennen gelernt. Ich habe mich durch sie in politische Aktivitäten der SPD einbinden lassen und ein paar Vorträge gehalten. Ich war kein geborener Politiker. Strategisch und taktisch denken konnte ich nicht. In Berlin habe ich zusammen mit Günter Grass Wahlkampf für Willy Brandt gemacht. Er war eine Identifikationsfigur, konnte andere Menschen begeistern. Als das Wissenschaftszentrum am Entwicklungsinstitut gegründet wurde, lernte ich Egon Bahr kennen. Er war die rechte Hand Willy Brandts. Ich bin aus der SPD ausgetreten, als ich nach Stuttgart zog. Ebenso aus der Kirche und allen anderen Organisationen, außer der DGPuK. Es wurde zu viel. Meine aktivste Zeit war die in Berlin. Ich lernte viele interessante Persönlichkeiten kennen.

Schon zu Schulzeiten haben Sie in einem Aufsatz geschrieben, Sie möchten zum Rundfunk. Den Beruf als Wissenschaftler mit Endstation Professor konnten Sie sich ebenso vorstellen (Maletzke 1997: 110). Wie kam diese frühe Faszination am Radio zustande?

Die Musik war das Entscheidende. Meine Großeltern hatten ungewöhnlich früh ein Radio. Im Funkhaus in der Masurenallee bin ich ein- und ausgegangen. Ich war von allem fasziniert.

Lassen Sie uns über Ihre Studienzeit sprechen. Wie kam es, dass Sie sich an der Universität Hamburg eingeschrieben haben?

Ich hatte großes Glück. In Danzig blieb mir nichts übrig als das Studium der Medizin oder etwas Technisches. Die Sozialwissenschaften in unserem heutigen Sinne gab es noch nicht. Die Hamburger Universität öffnete als erste ihre Tore. Als ich an der ausgebombten Universität vorbeikam, fragte ein Pförtner, ob ich mich bewerben wolle. Ich habe meine Unterlagen mit Bleistift ausgefüllt. Ich wohnte mit meiner Frau und meinem Kind in Friedrichstadt. Zwei Wochen später bekam ich die Einladung. Ich erfüllte alle Punkte der Studienplatzvergabe. Fünf Jahre Soldat, Flüchtling mit Kind, schwere Kriegsverwundungen, nicht belastet aus der NS-Zeit. Ich war der erste nach dem Krieg zugelassene Student. Ich hatte wenig Vorstellungen von Berufen und wusste nicht, was ich studieren sollte. Es kamen allgemeine geisteswissenschaftliche Fächer infrage.

Warum sind Sie zur Psychologie gewechselt?

Im Gymnasium gab es Bücher wie Du und das All oder Du und der Kosmos. Mein Bruder und ich haben uns diese zu Weihnachten schenken lassen. Kurz vor dem Krieg erschien ein Buch von Richard Müller-Freienfels (1940) mit dem Titel Menschenkenntnis und Menschenbehandlung. Das Buch behandelte eine allgemein verständliche Psychologie. Es entstand das erste Mal der Entschluss, Psychologe zu werden. Das Buch ein Meilenstein in meiner Entwicklung. Im Krieg wurde Kolberg zerstört. Dieses Buch ist mit verbrannt. Ich besaß nichts mehr. In Hamburg habe ich es erfolglos gesucht. Ich lernte beim SDR eine sehr nette Kollegin kennen, Sybille Storkebaum. Wir waren zusammen auf Tagungen. Sie war sehr an der Psychologie interessiert. Ich erzählte ihr von dem Buch. Am nächsten Tag brachte sie es mit.

Ihren Doktorvater Hans Wenke lernten Sie als Psychologiestudent kennen. Wie kam diese Beziehung zustande und wodurch war sie geprägt?

Er hat mich wissenschaftlich und lebensgeschichtlich am meisten geprägt. Wenke war eine Art Vaterersatz. Er war ein humorvoller, sehr gebildeter und weiser Mann. Er hat mich geistig an die Hand genommen. 1948 war es üblich, Pädagogik, Philosophie und Psychologie in einer Person zu vereinen. Wenke hatte diese Funktion inne. Ich hatte bereits vier Semester eines allgemein literaturwissenschaftlichen Studiums hinter mir, als er nach Hamburg kam. Wenke riet mir ab, das Fach zu wechseln. Trotzdem stand für mich ein Studium der Psychologie fest. Er war fasziniert von diesem Entschluss und unterstützte mich.

Inwieweit hat Sie Ihr ehemaliger Psychologieprofessor Curt Bondy menschlich und wissenschaftlich geprägt?

Bondy hat mich menschlich sehr geprägt. Er hatte ein grundgütiges Herz und besaß viel Güte und Weisheit. Er war allerdings kein hundertprozentig echter Wissenschaftler.

Wie sind Sie auf die Wahl Ihres Diplomarbeitsthemas gekommen?

Wenke war vielseitig und beliebt. Er hatte beim NWDR eine Sendungsreihe und für Studenten eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Ich war sehr am Rundfunk interessiert und wurde in allen Funkfragen die rechte Hand von ihm. Aus psychologischer Sicht interessierte mich, was beim Radiohören in den Menschen vorgeht. Dieses Thema wollte ich für die Diplomarbeit und für die Dissertation. Wenke war der Meinung, ein solches Thema würde nie angenommen werden. Die Medien hatten einen schlechten Ruf. Seinen Kollegen vermittelte er, die Arbeiten handelten nicht vom Rundfunk, sondern von bestimmten, sehr wichtigen psychischen Funktionen des Menschen. Diese ließen sich besonders gut am Beispiel des Rundfunks erläutern. Er konnte anderen das Thema schmackhaft machen (Maletzke 1950).

Wie kam die Verbindung zu Kurt Wagenführ zustande?

Wagenführ war sehr bekannt. Er beschäftigte sich mit dem Radio und galt nach dem Krieg als Experte für Medienfragen. Wenke und Wagenführ kannten sich vom Deutschlandsender in Berlin. Wagenführ hatte immer viel publiziert. Seine Frau war Tochter eines berühmten Verlegers. Wir kamen sehr gut miteinander aus. Eines Tages ging er mir aus dem Weg. Er machte mich aus unerklärlichen Gründen dafür verantwortlich, keinen leitenden Posten am Hans-Bredow-Institut bekommen zu haben. Wir konnten unsere Differenzen später beilegen und wurden gute Freunde.

Wie haben Sie als wissenschaftlicher Referent die Anfangsphase des Hans-Bredow-Instituts in Erinnerung?

Nach der Doktorarbeit war ich bei Bondy am psychologischen Institut tätig. Ein Institut für Rundfunk und Fernsehen sollte gegründet werden. Der zukünftige Direktor sollte ein ordentlicher Professor der Universität sein. Man stieß auf einen Professor namens Egmont Zechlin. Er war Historiker und hatte bei einer Zeitung gearbeitet. Zechlin wurde erster Direktor des Hans-Bredow-Instituts. Ich wurde 1950 als erster wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Zechlin gewährte uns sehr viel Freiheit. Wir hatten eine gewisse Vorstellung von Publizistik und Journalismus. Wir gründeten die Zeitschrift Rundfunk und Fernsehen sowie einen Verlag. Es erschien eine Reihe von Büchern und Hörspielen. Als erster Assistent Zechlins hatte ich Einfluss auf sämtliche Entscheidungen. Ich war viel unterwegs, kannte Chefredakteure und konnte mich bekannt machen. Als Lehrbeauftragter für Rundfunk und Fernsehen war meine Meinung sehr gefragt, besonders bei Fernsehfragen. Ich habe mit Arbeitsgruppen Sendungen analysiert. An medienspezifische Fragestellungen ging ich wissenschaftlich heran. Es mangelte an ausgebildeten Sozialwissenschaftlern. Man musste beginnen, sozialwissenschaftlich zu denken. Als meine Habilitationspläne gescheitert waren, wurde die Atmosphäre am Institut unerträglich und ich wollte weg aus Hamburg.

Ihre Habilitation scheiterte 1961 an Peter R. Hofstätter. Wie haben Sie die Entscheidungsfindung miterlebt?

Das kann ich sehr genau sagen. Ich war bei Bondy Chefassistent und bekam viel positives Feedback. Ich wollte eine akademische Laufbahn einschlagen und fing mit der Habilitationsschrift Psychologie der Massenkommunikation an (Maletzke 1963). Ich habe sehr viel Zeit investiert und es ernst genommen. Es war eine Chance, die Grundlagen der Lehre aus den USA nach Deutschland zu bringen. Ich habe währenddessen immer Kontakt zu Hofstätter gehabt. Er war ein brillanter Intellektueller. Die Psychologie der öffentlichen Meinung – eines seiner ersten Bücher – hätte er innerhalb einer Woche herunter diktiert (Hofstätter 1949). Er war gleichzeitig unaufrichtig und politisch sehr gefährlich. Er hatte Paul Lazarsfeld als Juden angeschwärzt.

Wie war Ihre persönliche Beziehung zu Hofstätter?

Ich habe Hofstätter vom Stand meiner Arbeit berichtet. Alles war kein Problem. Als ich ihm die fertige Arbeit vorlegte, interessierte ihn das Thema nicht mehr. Meine Habilitationsschrift wurde keiner Kommission vorgelegt. Hofstätter wollte selbst bestimmen, welche Studenten er förderte. Wenke und seine ehemaligen Berliner Kollegen versuchten, meine Habilitation zu retten. Sie konnten nichts machen. Wenke wollte die Angelegenheit weiterverfolgen. Sie boten mir eine Schnellhabilitation an. Ich hatte mich lange mit dem Thema Das Fernsehimage des Politikers beschäftigt. Das hat mich interessiert. Alles ist in sich zusammengefallen, als ich nach Singapur ging.

Sie haben Psychologie der Massenkommunikation erwähnt (Maletzke 1963). Das Werk, mit dem Sie Ihren größten Erfolg gefeiert haben und dem der Anschluss an die US-amerikanische Sozialforschung zugeschrieben wird. Wurde Ihr Werk richtig interpretiert?

Es wurde gesagt, dieses Buch wende die amerikanischen Erfahrungen auf Deutschland an. Ich wollte allerdings der deutschen Wissenschaft ein begriffliches und gedankliches Gerüst geben. Dinge in ihren Zusammenhängen – als Systeme – erkennen und ein System entwickeln. Ich habe mit meiner Darstellung der Massenkommunikation eine breite und verständliche Grundlage geliefert.

Wie erklären Sie sich den Erfolg Ihres Buchs?

Es gab nichts anderes. Heute weiß ich, dass ich mit einigen Begriffen vorsichtiger sein müsste. Beispielsweise Rezipient. Recipere bedeutet, etwas passiv auf sich einwirken lassen. Das wollen wir nicht. Der Rezipient ist der aktiv Zugreifende und Mitwirkende. Ich würde im Nachhinein einen besseren, weniger missverständlichen Begriff wählen.

Das Buch ist in einer schwierigen Zeit für die Kommunikationswissenschaft entstanden. Wie haben Sie den damaligen Fachzustand wahrgenommen?

Die Remigranten haben mir das positivistisch-quantitative Denken beigebracht. Bondy brachte mich in die positivistische Sozialwissenschaft. Die deutsche Publizistikwissenschaft stand nicht in Verbindung mit meiner Tätigkeit. Ich habe mich als empirisch-sozialwissenschaftlich arbeitender Psychologe nicht mit dem Fach identifiziert.

Sie haben die Anfänge Ihres wissenschaftlichen Werdegangs erwähnt. Wie war der Verlauf?

Ich bin in erster Linie Psychologe geworden. Ich wurde wissenschaftlicher Assistent am psychologischen Institut in Hamburg. Bevor Bondy in Hamburg anfing, war er etliche Jahre in Amerika gewesen. Er brachte die quantitative, empirische Forschung mit. Die empirische Richtung kam ursprünglich aus Mitteleuropa. Beim Stuttgarter Funk kam ich zur Medienforschung. Ich habe Studien für die ARD und das ZDF gemacht. Das Schwergewicht lag einseitig auf quantitative Methoden. Ich entwickelte in der ARD qualitative Verfahren mit sehr interessanten Ergebnissen. Zum Beispiel eine Musikstudie mit dem Thema, warum Menschen Musik hören. Vor einem oder eineinhalb Jahren hatte dieser Einsatz für qualitative Methoden im Aviso ein Nachspiel (Westerbarkey 2002). Eine sehr leidliche Debatte. Neben den rein quantitativen Forschungen dürfen wir die qualitative Seite nicht vergessen.

Nach Ihrer gescheiterten Habilitation sind Sie nach Berlin gegangen. Wie kam der Ortswechsel zustande?

Ich war in Hamburg gescheitert. Ich hatte genug von der Stadt, vom Hans-Bredow-Institut und der Universität. Sie wollten in Berlin ein Institut für Entwicklungspolitik errichten. Karl Friedrich Vialon, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung, wollte mich dazuholen. Er hatte meine Arbeiten gelesen. Sie brauchten jemanden, der über Psychologie und Medien Bescheid wüsste. Ich kam nach Berlin.

Wie haben Sie die Zeit in Berlin in Erinnerung?

Ich war am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik tätig. Den Lehrauftrag am Berliner Institut habe ich nebenbei gemacht. Ich war an der FU Berlin nicht eingegliedert. Ich war zu 95 Prozent am Entwicklungsinstitut, die restlichen fünf Prozent an der Universität. Meine angestrebte Karriere war nicht realisierbar. Ich konnte aufgrund meiner gescheiterten Habilitation nicht auf einen Professorenposten berufen werden. Meine Arbeiten – insbesondere die Psychologie der Massenkommunikation – wurden sehr respektiert und geachtet. Hinsichtlich wissenschaftlicher Kompetenz war ich vielen überlegen. Ich hatte immer schon enge Kontakte zur SPD. In Berlin gab es mit Willy Brandt einen hohen Politiker, den einige meiner Freunde in Hamburg aus der Partei kannten. Er wollte mir bei allen Problemen helfen. Als ich mit dem Anliegen einer Professur zu ihm kam, hielt er mich jedoch hin. Die 1968er-Revolution hatte besonders an der FU Auswirkungen. Die Professoren hatten unter den Revolutionen zu leiden. Ich hatte das Glück, nur Lehrbeauftragter zu sein.

In Berlin haben Sie Fritz Eberhard erlebt. Was für ein Verhältnis hatten Sie zu ihm?

Eberhard hat mich als Lehrbeauftragten nach Berlin geholt. Ich kannte ihn als Intendanten vom SDR. Ich fand Eberhard sehr anständig und witzig. Er war einer der Väter des Grundgesetzes. Ich bin oft zu ihm nach Hause eingeladen worden. Im Bereich der Wissenschaft hatte er mir gegenüber Minderwertigkeitskomplexe. Er war nie ein richtiger Wissenschaftler. Ich war einer.

Es war abzusehen, dass Fritz Eberhard seinen Posten abgeben würde. Wollten Sie seine Position übernehmen?

Als ich in Bonn spazieren war, traf ich Emil Dovifat. Wir sprachen über Berlin. Er hatte sich entschlossen, mich als Nachfolger Eberhards vorzuschlagen. Ich habe nie wieder etwas gehört.

Warum ist Ihrer Meinung nach die Wahl auf Harry Pross gefallen? Er war ein Journalist ohne wissenschaftliche Laufbahn.

Ein Mann ohne wissenschaftliche Laufbahn war für manche Professoren an der FU weniger schlimm als einer, der gescheitert war. Das hat mich sehr mitgenommen.

Eberhard beäugte Sie mit einem gewissen Misstrauen. Kamen Sie deshalb als Nachfolger nicht infrage?

Wir haben uns gut verstanden. Eberhardt hatte sich selbst gewundert, als er nach Berlin berufen wurde. Er war nie ein wirklicher Wissenschaftler. Ich war ihm in Sachen Wissenschaft voraus. Manche verdauen das nicht.

Was zeichnet für Sie einen Vorzeigewissenschaftler aus?

Ich habe einen Begriff vom wissenschaftlichen Eros entwickelt. Wenn man mit Leib und Seele Wissenschaftler ist, fragt man nicht, ob Sonntag oder Ostern ist. Auch nicht, ob es nachts um drei ist. Man ist rund um die Uhr im Einsatz. Das gehört zum Lebenselixier.

Wie sah Ihre Arbeit am Institut für Entwicklungspolitik in Berlin aus?

Ich kannte die Stadt von meinen Großeltern her sehr gut. Sie war eine zweite Heimat. Ich habe mit meiner Frau viele Konzerte und Theaterstücke besucht. Wir hatten eine wunderschöne Wohnung, viele Freunde und Bekannte. Zum Beispiel Willy Brandt und Erich Kästner. Mit der Gründung des Entwicklungsinstituts wurde etwas Neues aufgebaut. Gesellschaftliche Fragen standen im Mittelpunkt. Ich galt als Entwicklungsexperte für Alphabetisierung, Bildung und Medien. Wir waren 20 Wissenschaftler. Zwei waren geisteswissenschaftlich-historisch orientiert: Ich und Gerd Brand, ein Philosoph. Wir gründeten mit Geldern des Innenministeriums das Wissenschaftszentrum Berlin. Es versuchte, die verschiedensten Themen mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Es war eine interessante Zeit. Ich habe viel gelernt. Unsere Aufgabe am Entwicklungsinstitut war, die deutschen Entwicklungsprojekte im Ausland zu evaluieren und zu überprüfen, inwieweit das Geld gut angelegt war. Ich war sehr viel im Ausland. Man konnte an unserem Institut einen Postgraduate-Studiengang absolvieren. Die Dozenten gingen mit ihren Studenten in ein Entwicklungsland und führten Untersuchungen durch. Mein Interesse an der Interkulturellen Kommunikation ist in dieser Zeit entstanden (Maletzke 1966, 1996). Man kann von anderen Kulturen sehr viel lernen. Man nimmt nach mehreren Auslandsaufenthalten das eigene Land anders wahr.

Warum haben Sie Anfang der 1970er-Jahre Berlin verlassen und sind nach Singapur gegangen?

In Berlin hatten wir zwei gleichberechtigte Direktoren. Sie hatten sich stark zerstritten. Es war für uns Mitarbeiter unerträglich. Ich war bald frei verfügbar. Eines Tages kam von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Godesberg eine Anfrage. Ich sollte als erste wissenschaftliche Kraft in Singapur ein Forschungsinstitut für Medien gründen. Ich habe dieses Angebot gerne angenommen. Wir wurden mit Geld und technischen Mitteln ausgestattet. Singapur übernahm unsere Unterbringung. Die Mitarbeiter am Institut kamen aus den unterschiedlichsten Ländern Asiens. Wir untersuchten Medien des Kontinents. Die Zusammenarbeit war sehr interessant und fruchtbar. Singapur hat mich fasziniert.

Inwieweit haben Sie Ihre zahlreichen Auslandsaufenthalte geprägt?

Ausland war für mich etwas Großes, besonders nach der NS-Zeit. Die Amerikaner hatten uns innerhalb kürzester Zeit geholfen. Mit dem Marshallplan, mit den Carepaketen, mit der Luftbrücke. Die USA hatte etwas Faszinierendes und Imponierendes. Diese Prägung ist mein Leben lang geblieben. Nach dem Krieg wollten die meisten ihn vergessen oder verdrängen. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt und viele Hitler-Biografien gelesen. Man sollte sich daran erinnern, wer den Krieg verschuldet hat.

Nach Ihrer Zeit in Berlin und der Rückkehr aus Singapur ging es nach Stuttgart zum SDR. Wie empfinden Sie diese Stuttgarter Zeit im Rückblick?

Sie entstand unerwartet. Als ich 1976 aus Singapur zurückkam, hatte ich keinen Job. Durch Hansjörg Bessler, Hauptabteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit und Medienforschung, kam ich zum Süddeutschen Rundfunk. Ich war nach dem ersten Gespräch eingestellt. Die Medienforschung steckte in den Anfängen. Die Praktiker interessierte unsere Arbeit nicht. Der Durchbruch kam, als ein Redakteur uns bat, eine Untersuchung durchzuführen. Mit der Entstehung des Kabelfernsehens ging die Diskussion um das duale System los. Ich wurde vom Süddeutschen Rundfunk auf Propagandatour geschickt. Ich musste Vorträge zum öffentlich-rechtlichen System halten. Ich war Sonderbotschafter in PR-Angelegenheiten. Ich konnte alles aufarbeiten und verwenden, was ich mir angeeignet hatte. Zu kurz kamen lediglich das Ausland und die Dritte Welt. Insofern waren das schöne Jahre.

Wie kam Ihre Honorarprofessur in Hohenheim zustande?

Manfred Rühl kannte mich. Ich kam sehr gut mit ihm zurecht. Mein Name war im Rahmen einer Berufungsgeschichte in Hohenheim gefallen. Hohenheim war mir nie ein Begriff. Hartmut Albrecht war für Kommunikation in der Dritten Welt zuständig. Er war ein sehr kluger Mann. Ich bin oft bei ihm gewesen. Albrecht und Rühl haben den Aufbaustudiengang Journalismus ins Leben gerufen. Ich erhielt einen Lehrauftrag und wurde Honorarprofessor.

1980 versuchten Sie in Göttingen, eine Professur für Internationale Kommunikation zu bekommen. Warum ging das schief?

In Göttingen kannte man mich. Ich hatte einige Vorträge gehalten. Göttingen hat mich als Stadt und als Universität gereizt. Die Kollegen wollten, dass ich mich bewerbe. Ich tat das und kam gut an. Ich erhielt die Nachricht, auf Platz eins der Berufungsliste zu sein. Das bedeutet, man wird berufen. Durch das Einspruchsrecht des niedersächsischen Ministeriums wurde der CDU-Mann Hansjürgen Koschwitz berufen. Ich war als alter Sozialist verschrien.

Sie sind ein zweites Mal nicht Professor geworden. Hat dies Ihre Sicht auf den Universitätsbetrieb verändert?

Nein. Das sind Sachen, die es überall gibt. Die Universitäten haben es verstanden, sich da eine gewisse Reputation zu schaffen.

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach ein Lehrstuhl für den Erfolg in der Wissenschaft?

Eine echte, ordentliche Professur erleichtert vieles. Man schafft in wenigen Jahren das, wofür ich 50 Jahre gebraucht habe.

In den 1990er-Jahren waren Sie in Leipzig. Wie kam es, dass Sie beim Aufbau des Instituts geholfen haben?

Leipzig war in der DDR-Zeit bekannt und berüchtigt. Es war die einzige Stelle, an der ein Studium für Journalismus möglich war. Die Ausbildung war stark ideologisch. Nach der Wende mussten drastische Veränderungen stattfinden. Karl Friedrich Reimers sollte sich dem Neuaufbau widmen. Ich erhielt einen Anruf von ihm und habe sofort zugesagt. Ich kam selbst aus dem Osten, hatte eine enge Beziehung zur DDR. Wir haben viele Professoren berufen. Ich habe die Grundsteine des Instituts mit gelegt und bin stolz darauf.

Claudia Mast ist Professorin an der Universität Hohenheim. Wie würden Sie das Verhältnis zu ihr beschreiben?

Frau Mast gehört in Forschung und Lehre zur Spitze. Sie ist eine Meisterin im Organisieren und versteht es, eine echte, ordentliche Professur auszunutzen.

Welche Personen haben Sie in Ihrem Leben besonders geprägt?

Auf jeden Fall Günther Anders. Ich habe ihn in Hamburg kennen gelernt. Er wies darauf hin, dass mit der Schallplatte eine bis dahin unmögliche Eigenart der Musikreproduktion zustande gekommen ist: Die hundertprozentige Gleichheit zweier Aussagen. Jede Musikaufführung war bis dahin eine originäre Angelegenheit. Günther Anders nannte dies die Welt der Matrize (Anders 1988). Er war der Sohn des weltbekannten Psychologen William Stern. Stern war für mich eine herausragende Person. Er machte sehr interessante Untersuchungen. Curt Bondy und Hans Wenke prägten mich ebenfalls. Erich Kästner hat mich sehr beeindruckt. Ich habe ihn bei einer Wahlparty in Berlin kennen gelernt. Wir haben ihn schon als Kinder gelesen. Emil und die Detektive. Er war eine Mischung von scharfem, kritischem Denken und einer grundgütigen Einstellung anderen Menschen gegenüber.

Wie ist das Verhältnis zu Ihren Kollegen in der Kommunikationswissenschaft?

Die Publizistikwissenschaft ist und bleibt für mich eine reine Geisteswissenschaft. Ich habe den Eindruck, die alte Publizistikwissenschaft ist erledigt. Ich habe sie nie als „meine” Wissenschaft betrachtet. Ich kann in diesem Fach nicht von Vorbildern sprechen.

Wie kam die Verbindung zu Manfred Rühl zustande?

Rühl war in Hohenheim. Er hat den Journalistikstudiengang aufgebaut. Durch die Lehrtätigkeit von Hans Bausch kam mein Name ins Gespräch. Ich wurde nach Hohenheim geholt. Ich hatte Rühl in den 1960er-Jahren geholfen, ein Jahr nach Amerika zu gehen und ihn mit George Gerbner bekannt gemacht. Er beschäftigte sich mit der Frage, ob sich die Welt, wie sie uns im Fernsehen präsentiert wird, in unserem Kopf wieder finden lässt. Eine sehr aufwendige Untersuchung. Rühl hat als einer der ersten darauf hingewiesen, dass uns über das Fernsehen eine veränderte Weltsicht vermittelt wird. Wir haben uns gegenseitig geholfen und uns sehr gut verstanden.

Wie stehen Sie zu den Schulen in der Kommunikationswissenschaft?

In Schulen liegt eine große Gefahr. Sie neigen dazu, sich aus persönlichen Gründen gegenüber anderen Meinungen abzukapseln. Elisabeth Noelle-Neumanns Schule ist meiner Meinung nach die Einzige in unserer Wissenschaft. Dazu gehören Matthias Kepplinger sowie rund ein halbes Dutzend weiterer Kollegen.

Was halten Sie von wissenschaftlichen Vereinigungen wie der DGPuK?

Ich war Mitglied der DGPuK und regelmäßig auf Kongressen. Obwohl ich nicht sehr aktiv war, empfinde ich die DGPuK als unsere hauptsächliche Berufsvertretung. Sie war sehr gut und wichtig. In den 1960er-Jahren habe ich einiges – in vielen Fällen Rezensionen – in der Publizistik veröffentlicht (Maletzke 1966). Durch Verbindungen zu Walter J. Schütz sind längere Aufsätze wie der über die Propaganda entstanden (Maletzke 1972). Man machte selbst einen Vorschlag oder es trat jemand auf einer Tagung oder bei einem Gespräch an einen heran.

Wie kamen die Verbindungen nach München zustande?

Am Münchner Institut waren Peter Glotz und Wolfgang R. Langenbucher. Glotz kannte ich durch meine Mitgliedschaft in der SPD. Langenbuchers Publikationen habe ich sehr geschätzt. Otto B. Roegele habe ich in München kennengelernt. Er hat mich zu Vorlesungen geholt. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Eine wichtige Person war vor allem Karl Friedrich Reimers. Wir kannten uns sehr lange. Er empfängt jeden mit offenen Armen und wurde von den Studenten geschätzt. Hertha Sturm war ebenso wichtig. Wir hatten beide Wenke als Doktorvater (vgl. Mahler et al. 2008). Kennengelernt hatte ich sie bei einer Jahrestagung der DGPuK in Konstanz. Ich hatte Probleme in Berlin, sie in München. Wir wollten beide etwas Neues suchen und uns gegebenenfalls helfen. Als ich aus Singapur zurückkam, brachte sie mich an das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim BR in München. Sturm war ein herzensguter Mensch. Wir haben uns sehr gut verstanden. München blieb in guter Erinnerung.

Wie würden Sie Ihre persönliche Beziehung zu Elisabeth Noelle-Neumann beschreiben?

Ich kenne sie seit 50 Jahren. Wir haben uns beim NWDR in Hamburg kennengelernt. Wir nehmen unterschiedliche wissenschaftliche Positionen ein. An den Anfang einer neuen These setzt Noelle-Neumann zwei oder drei Behauptungen, meist aus der Psychologie wie bei der Theorie der Schweigespirale. Sie nimmt diese als gegebenen Ausgangspunkt hin. Infrage werden sie nie gestellt. Sie arbeitet mit Fiktionen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach sind diese wissenschaftlich nicht haltbar. Ich habe ihr meine Kritik kundgetan. Sie hat mich als einen kleinlichen Rechner bezeichnet.

Wie stehen Sie zu den Methoden in der Kommunikationswissenschaft?

Ich bin mit den geisteswissenschaftlichen Methoden und Denkweisen groß geworden. Als Philosoph, als Historiker, als Literaturwissenschaftler. Die wichtigste Dimension war die des Verstehens, des Deutens, des Interpretierens. Man stellte keine großen Exaktheitsansprüche. Wenke gehörte dieser Kategorie an. Bondy war als Philosoph in die USA gegangen und brachte das Verständnis für positivistische, quantifizierende Ansätze mit. Wir waren ein sehr gutes Forscherteam. Ich habe das Grundverständnis dieser Sichtweise mitbekommen. Man kann an Phänomene nicht nur mit Methoden der Geisteswissenschaften herangehen. Das hat sich in meinen eigenen Untersuchungen fortgesetzt. Zwischendurch kamen Zweifel. Das rein positivistische Denken klammerte vieles aus. Bevor man quantifizieren kann, müssen qualitative Entscheidungen getroffen werden. Beide Ansätze mussten verbunden werden. In Stuttgart habe ich zusammen mit Renate Ehlers Studiotests gemacht. Durch Gruppendiskussionen bekamen Redakteure viele Eindrücke für ihre Arbeit. Ich habe diese Methode beim SDR häufig eingesetzt.

Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der – wie Sie es selbst nennen – „wissenschaftlichen Scheinexaktheit”, die die empirischen Methoden für sich beanspruchen?

Bei jeder Befragung entstehen Fehlerquellen. Ergebnisse liegen innerhalb von plus minus zwei Prozent, ohne dass das eine Rolle spielen würde. Angaben von einem Zehntel Prozent sind bei solchen Untersuchungen Betrug und sehr fraglich. Ich bezeichne dies als Gerissenheit. Es gibt nie eine vollkommen repräsentative Befragung. Die große Zahl der Verweigerer fällt stillschweigend heraus. Es existieren nur die Antwortenden. Man muss mit unseren exakten Methoden vorsichtig sein. Wir brauchen diese Exaktheit im Alltag normalerweise nicht.

Woran arbeiten Sie gerade?

Ich arbeite an einem Werk mit dem Titel Medienrezeption als Entlastung. Es behandelt die psychologischen und anthropologischen Grundlagen der Kommunikationswissenschaft. Ein für mich fundamentaler Punkt ist die Frage nach dem Menschenbild, mit dem wir arbeiten. Für mich bedeutet das eine ungeheure Zunahme des Verstehens unserer Zeit. Wenige Kollegen befassen sich damit.

Was für ein Menschenbild haben Sie sich im Lauf der Zeit erarbeitet?

Die Beschreibung des Menschen als Mängelwesen ist der Ausgangspunkt meines Menschenbildes. Tiere werden von Instinkten gesteuert, die der Mensch verloren hat. Er entwickelte andere Fähigkeiten. Durch seine Fantasie schafft er Ablösung vom konkreten Hier und Jetzt. Der Mensch ist ein historisches Wesen, indem er sich zurückversetzen kann, und ein planendes Wesen, indem er mithilfe der Fantasie neue Welten zusammenbastelt. Wir haben dieselben Reaktionsformen wie die Menschen vor 70.000 Jahren. Wir reagieren, als ob wir bedroht sind. Bedrohung bedeutet alles, was aus dem gewohnten Rahmen herausfällt. Der Mensch steht vor der Aufgabe, sich Klarheit zu verschaffen und angemessen zu reagieren. Er versucht mithilfe der Medien, Zusammenhänge besser zu erfassen. Sie bieten drei Funktionen: Orientierung, Reduktion, Regression. Reduktion ist die Vereinfachung von komplexen Dingen. Regression die zeitweilige Flucht in Traumwelten. Medien spielen beim Gang durch die Welt eine wichtige Rolle.

Wie hat dieses Menschenbild Ihr Leben beeinflusst?

Ich habe mich bereits bei meiner Diplom- und Doktorarbeit mit dem Bild des Menschen beschäftigt. Mein Gesamtverständnis der Welt hat eine Sicherheit bekommen. Ich verstehe einige Sachen besser. Unsere Wissenschaft braucht ein halbwegs fundiertes Menschenbild.

Literaturangaben

- Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen. Bd. 1: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. München: Beck 1988.

- Peter R. Hofstätter: Die Psychologie der öffentlichen Meinung. Wien: Braumüller 1949.

- Melanie Mahler/Michael Meyen/Manuel Wendelin: „Empirifizierung“ als Nebenwirkung. Die Berufung der Psychologin Hertha Sturm (1925 bis 1998) auf eine Professur für empirische Kommunikationsforschung. In: Michael Meyen/Manuel Wendelin (Hrsg.): Journalistenausbildung, Empirie und Auftragsforschung. Köln: Herbert von Halem 2008, S. 116-149.

- Gerhard Maletzke: Der Rundfunk in der Erlebniswelt des heutigen Menschen. Universität Hamburg: Dissertation 1950.

- Maletzke, Gerhard: Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik. Hamburg: Hans-Bredow-Institut 1963.

- Gerhard Maletzke: Interkulturelle Kommunikation und Publizistikwissenschaft. In: Publizistik 11. Jg. (1966), S. 318-331.

- Gerhard Maletzke: Propaganda. Eine begriffskritische Analyse. In: Publizistik 17. Jg. (1972), S. 153-164.

- Gerhard Maletzke: Interkulturelle Kommunikation. Opladen: Westdeutscher Verlag 1996.

- Gerhard Maletzke: Erlebte Kommunikationswissenschaft im Rückblick. In: Arnulf Kutsch/Horst Pöttker (Hrsg.): Kommunikationswissenschaft – autobiographisch. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 110-119.

- Richard Müller-Freienfels: Menschenkenntnis und Menschenbehandlung. Eine praktische Psychologie für Jedermann. Berlin: Deutscher Verlag 1940.

- Joachim Westerbarkey: Maletzkes Menetekel. In: Aviso, Nr. 31 (2002), S. 6-7.

Weiterführende Literatur

- Michael Meyen: Gerhard Maletzke. In: Michael Meyen/Thomas Wiedemann (Hrsg.): Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft. Köln: Herbert von Halem 2013. http://blexkom.halemverlag.de/gerhard-maletzke/ (Datum des Zugriffs).

Empfohlene Zitierweise

- Gerhard Maletzke: Unsere Wissenschaft braucht ein fundiertes Menschenbild. In: Michael Meyen/Thomas Wiedemann (Hrsg.): Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft. Köln: Herbert von Halem 2013. http://blexkom.halemverlag.de/interview-mit-gerhard-maletzke/ (Datum des Zugriffs).